2023.4.3

これまでに国内外の数多くの研究者が、人々の生活を丁寧に調査・分析した結果、私たちの健康状態を左右する生活習慣や環境要因がわかってきました。なかでも、運動、社会参加、栄養といった生活習慣は、健康長寿の3本柱として健康づくり施策に活用されています。

一方、皆さんは、いつも決まった時間に犬を散歩している人がいる、犬の散歩をしている人同士が立ち話をしている、猫の飼い主同士が愛猫の話題で盛り上がっている、といった光景を見たことがあるのではないでしょうか?実際に調べてみると、犬や猫の飼い主は、歩行運動が多く、社会との関係性が良好な状態にあることがわかっています(Yu Taniguchi, et al. PLOS ONE 2018)。つまり、ペットとの共生により、飼い主の運動習慣や社会参加が維持・向上することが考えられます。ここでは、シニアがペットを飼育することによる効果をご紹介します。

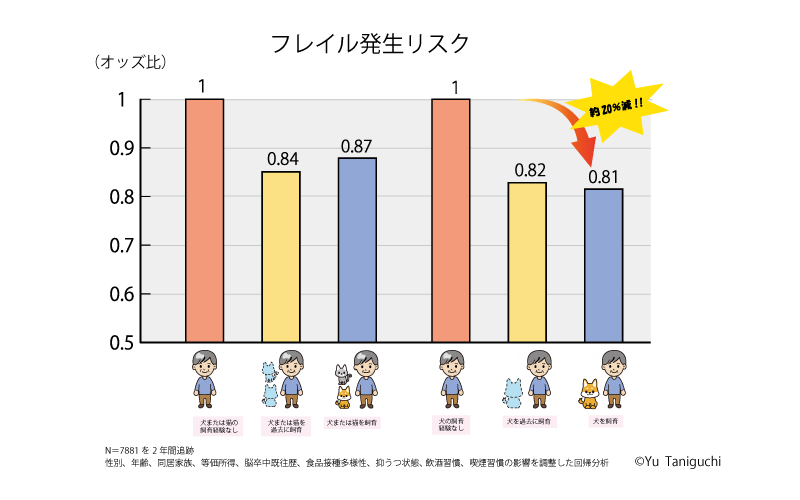

フレイルは、健康(自立した状態)と要介護状態との間にある、加齢により心身が老い衰えた状態です。我々は、日本人高齢者を対象として、犬や猫などのペットの飼育経験を調査し、フレイルではない約7,900人(平均年齢73.6歳±5.3歳)を2年間追跡調査しました。結果、これまでにペット(犬もしくは猫)を飼育したことのない群に比べ、過去にペットを飼っていた群にフレイル発生リスク(確率)が0.84倍、ペットを飼っている群のリスクが0.87倍になることがわかりました。ペットの中でも犬に限った場合、犬を飼育している群のフレイル発生リスクは0.81と、約2割のリスク減になることが示されました(Taniguchi, et al. Scientific Reports 2019)。

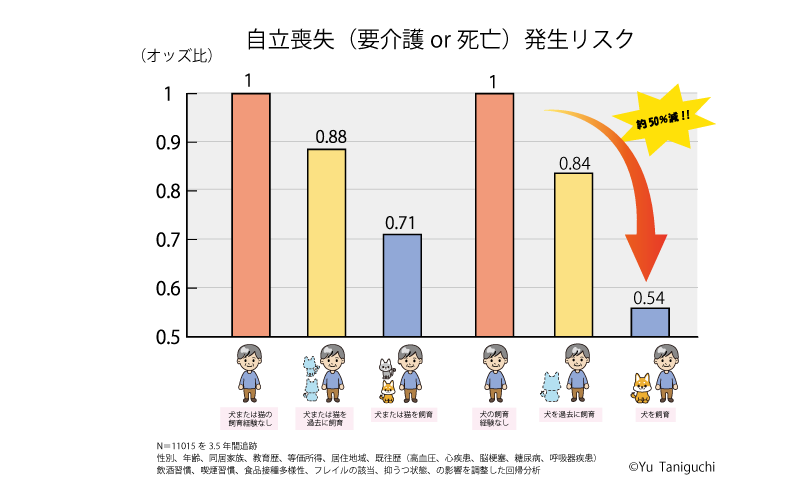

次に、ペットとの共生による効果として、フレイルと関係性の深い要介護状態や死亡との関連性を調べました。日本人高齢者約11,000人(平均年齢74.2歳±5.4歳)を3.5年間追跡調査した結果、これまでにペット(犬もしくは猫)を飼育したことのない群に比べ、過去にペットを飼っていた群に自立喪失(要介護状態もしくは死亡)発生リスクが0.88倍、ペットを飼っている群のリスクが0.71倍になることがわかりました。ペットの中でも、犬の自立喪失発生リスクの低減は顕著であり、犬を飼育している群のリスクは0.54倍と5割近いリスク減になることが示されました。

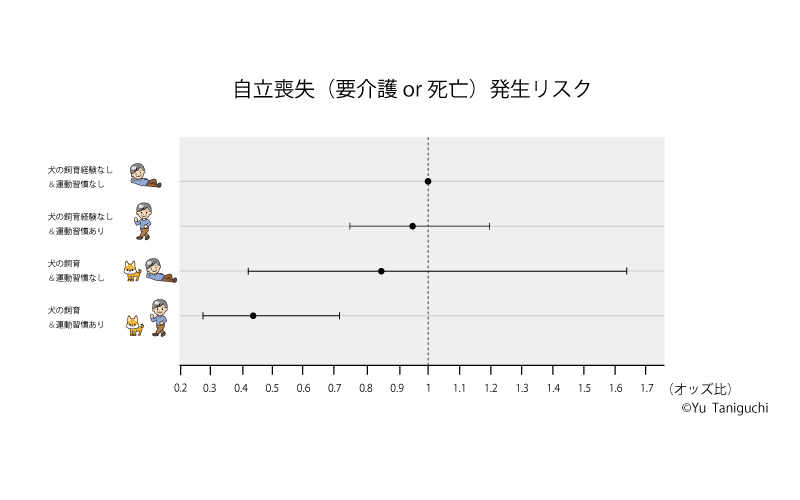

更に、犬を飼育しているシニアにおいて犬の散歩による効果を推定するために、犬の飼育経験と運動習慣の組み合わせを調べました。結果、犬の飼育経験と運動習慣が無い群に比べて、犬を飼育していても運動習慣の無い群では、自立喪失発生リスクに意味のある差が見られなかった一方で、犬を飼育していて運動習慣のある群のリスクが0.44倍と半分以下になることが示されました(Taniguchi, et al. PLOS ONE 2022)。犬の散歩は、通常の歩行と同程度の運動強度ですが、運動の継続に有効です。犬を飼育することによる日々の運動習慣の維持が、飼い主の健康に良い効果をもたらしていると考えられます。

ペットを飼育することにより、フレイルや自立喪失が発生するリスクが低くなることをご紹介しましたが、ペットを飼育しているシニアの中にも、フレイルや要介護状態になっている人も存在します。しかし、前述の通り、ペット飼育者は、身体的・社会的に良い状態にあることから、ペットを飼育していない群に比べると医療や介護の利用が少ないことが考えられます。

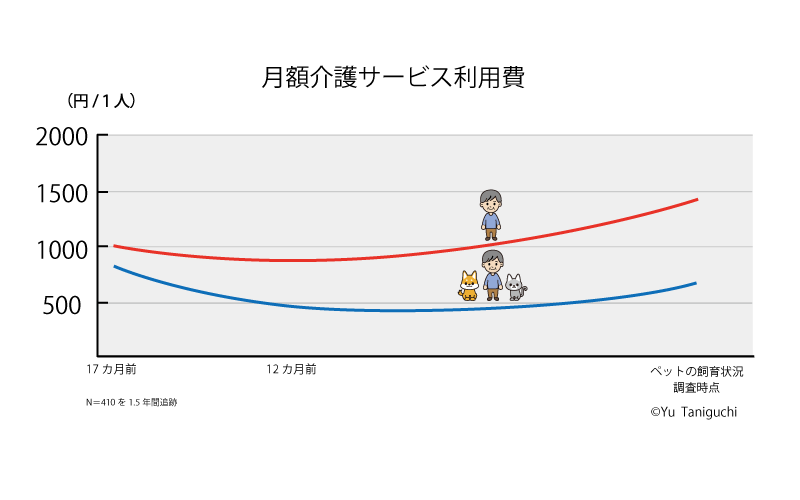

そこで我々は、既往歴や要介護認定者の割合が同程度である、ペット飼育者とペット非飼育者合わせて460人(平均年齢77.7歳±4.6歳)を対象に、約1年半の医療費及び介護保険サービス利用費の差異を調べました。結果、一人当たりの月額医療費は、ペット飼育群が48,054円、ペット非飼育群が42,260円であり、追跡期間中の月額医療費に意味のある差はみられませんでした。一方、一人当たりの月額介護保険サービス利用費は、ペット飼育群が676円、ペット非飼育群が1,420円あり、調査期間中における月額介護費の比は最大2.3倍の差がみられました(Taniguchi, et al. PLOS ONE 2023)。この結果から、ペットとの共生は、飼い主への直接的な健康効果のみならず、介護費といった社会保障費への抑制効果が期待できることが示されました。

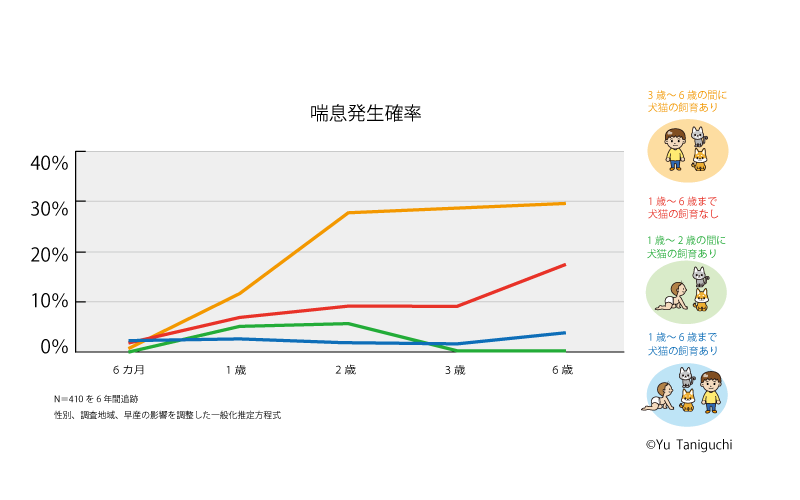

これまでの研究成果から、ペット飼育による健康や社会保障費への効果が明らかになってきました。ペットを飼育しやすい環境を整備することは、健康長寿や持続可能な社会の実現に重要であると考え、ハード面とソフト面の両方で社会実装できるよう取り組みを始めています。ペットを飼育しやすい住環境の整備や、飼い主またはペットの健康状態が悪化した場合の入居先、法的な仕組みなど、課題はいくつも残されています。また、「ペットを飼いたくても飼えない」と考える飼育意向者が持つ不安要素を少なくすることも必要です。我々の研究から、わが国では乳児期や幼児期にペットとの共生を開始すると、その後の喘息発生リスクが低くなる傾向にあることがわかっています(Taniguchi, et al. PLOS ONE 2020&2023)が、そのメカニズムには不明な点が残されています。ペットロスによる心理的な負の効果や、人獣共通感染症の影響なども、残された研究上の課題です。今後の研究により、ペット飼育によるメリットとデメリットを幅広く解明することに加え、研究成果に基づく社会実装を進める計画です。